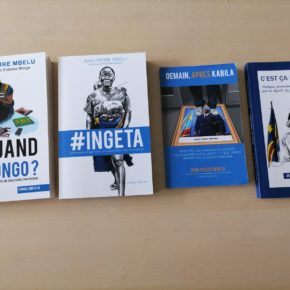

Par Jean-Pierre Mbelu

« Le néocolonialisme, c’est l’illusion de l’indépendance politique sans indépendance économique. » – S. BOUAMAMA

Des compatriotes soutiennent qu’après 61 ans, nous devrions arrêter d’accuser les autres pour nous regarder en face. Après 61 ans d’indépendance, disent-ils. Ils ont raison, dans une certaine mesure. Même si, se regarder en face collectivement devrait faire partie de l’évaluation collective et permanente de notre marche commune. Cela ne devrait pas se faire uniquement après 61 ans d’existence. Même si, là aussi, il y a une question pouvant être posée : « Nous, qui ? »

Dans cet appel à l’évaluation de notre marche, l’indépendance n’est pas qualifiée. Qu’a-t-elle été ? Nominale ? Formelle ? Fictive ? Qu’avait-elle comme contenu ?

L’indépendance et le malentendu théorique

A la table ronde de Bruxelles, en janvier 1960, Lumumba pose effectivement la question du contenu de cette indépendance et aucun accord ne se dégage là-dessus entre les Kongolais et les représentants de la Métropole. Pour Lumumba, l’indépendance signifie que « les congolais sont devenus maîtres de leur pays » (Lire « L’indépendance » du Congo-Kinshasa et l’achat des « intellectuels ». Il y a 60 ans déjà !). Cinq mois avant l’indépendance nominale et formelle du pays, « un malentendu théorique » plane sur le contenu du mot indépendance. Pourquoi ? Les milieux d’affaires étrangers ont leur petite idée sur ce qu’elles en attendaient. Donner d’une main l’indépendance formelle et prendre de l’autre l’indépendance économique réelle.

Eviter que les autres ne puissent être considérés comme nos boucs émissaires ne devrait pas être une raison suffisante pour que nous ne nous posions pas des questions sur leur mode opératoire discriminant.

Sur ce point, il est intéressant de lire Jules Chomé. Voici ce qu’il est écrit : «M. de Schrijver a octroyé l’indépendance tout de suite (…). Il n’ a jamais entendu accorder aux Congolais qu’une indépendance purement fictive et nominale. Les milieux financiers ont cru fermement, car nos milieux politiques ont surtout été naïfs, qu’il suffirait de donner à quelques Congolais des titres de ministre ou de parlementaire, des grands cordons, des autos de luxe, des gros traitements, des maisons somptueuses dans la cité européenne pour arrêter définitivement le mouvement d’émancipation qui menaçait leurs intérêts. » (L’ascension de Mobutu. Du sergent Joseph Désiré au général Sese Seko, Bruxelles, Edition Complexe, 1974, p. 24)

Jules Chomé, lui, à partir de ce qu’il en sait, nomme la chose appelée « indépendance ». Il la qualifie de « fictive » et de « nominale ». L’interférence des milieux financiers dans le processus d’octroi de cette « chose fictive » poursuit un objectif : « Arrêter définitivement le mouvement d’émancipation (politico-économique). » Pourquoi ? Pour éviter que leurs intérêts ne puissent être menacés.

Y a-t-il de texte aussi clair et limpide ? Qui sont les Kongolais qui ont été associé à la définition de cet objectif et à sa réalisation ? Arrive-t-il encore à ces milieux financiers de définir des objectifs à atteindre au Kongo-Kinshasa sans les Kongolais ? Oui. Donc, éviter que les autres ne puissent être considérés comme nos boucs émissaires ne devrait pas être une raison suffisante pour que nous ne nous posions pas des questions sur leur mode opératoire discriminant.

La machinerie mondialiste et la guerre au Congo

La suite des événements va donner raison à Jules Chomé. L’assassinat de Lumumba en 1961, le coup d’Etat de Mobutu et son ascension dictatoriale ont profité aux milieux financiers. (Pour plus de détails lire Jules Chomé ; et le livre de Ludo De Witte intitulé « L’ascension de Mobutu. Comment la Belgique et les USA ont installé une dictature« , Bruxelles, Investig’Action, 2017).

Cette guerre orchestrée par « la machinerie mondialiste » a réussi à imposer au cœur de l’Afrique « un capitalisme du désastre », « un capitalisme ensauvagé », « un totalitarisme ultralibéral ».

La résistance kongolaise contre l’arrêt définitif du mouvement d’émancipation politico-économique prôné par les milieux financiers étrangers a débuté avec Lumumba, Mulele et leurs compagnons. La Conférence Nationale Souveraine organisée au Kongo-Kinshasa dans les années 1990 fut un moment clé pour cette résistance kongolaise. Malheureusement, elle fut étouffée et n’a pas pu être « une affaire suivie » comme l’aurait souhaité Fabien Eboussi Boulaga. (Lire F. EBOUSSI BOULAGA, Les conférences nationales en Afrique noire. Une affaire à suivre, Paris, Karthala, 2009 et la thèse de Doctorat de Jean-Baptiste Malenge Kalunzu intitulé « L’universel au cœur du particulier. Philosophie africaine, philosophie de la communication » et défendue à Louvain-La-Neuve en 2002)

L’étouffement de la Conférence Nationale Souveraine s’est accompagné et/ou a été précédé d’une guerre raciste de prédation et de basse intensité menée par les mêmes milieux d’affaires et leurs proxys en Afrique des Grands Lacs depuis la chute du mur de Berlin en 1989 et même un peu avant (en 1987 en Ouganda).

Cette guerre orchestrée par « la machinerie mondialiste » a réussi à imposer au cœur de l’Afrique « un capitalisme du désastre », « un capitalisme ensauvagé », « un totalitarisme ultralibéral ». Elle fut conçue et exécutée comme une « stratégie du chaos » pour imposer les règles dévoyées d’un « capitalisme du désastre » (Lire N. KLEIN, La stratégie du choc. La montée du capitalisme du désastre, Actes Sud, 2008)

Les chemins de la libération

Donc, lorsque des compatriotes disent qu’après 61 ans, il est temps d’arrêter de prendre les autres pour nos boucs émissaires, ne devraient-ils pas aussi se poser la question de savoir si ces autres ont renoncé à leur projet de d’imposer par la guerre, par la défense de « la démocratie » et des « droits de l’homme », c’est à dire par le « hard power », le « smart power » et le « soft power » une hégémonie culturelle privilégiant les intérêts affairistes au détriment de la vie humaine, de l’amour, de la fraternité, de l’amitié, de la cohésion sociale ou tout simplement des Etats-nations souverains ? Ce projet hégémonique est un refus catégorique d’un universel riche de tous les particuliers au profit d’un particulier provincialisé s’imposant comme étant un universel.

La descente de notre pays aux enfers est à la fois le fait des filles et fils du pays, mais aussi de leurs « parrains » et « amis » avec qui ils constituent un réseau transnational de prédation. Ce réseau a créé un système néocolonial très efficace au pays. Après 61 ans d’indépendance fictive et nominale, détruire ce réseau transnational aiderait à rompre avec l’illusion d’une indépendance politique sans indépendance économique réelle

Décrier la responsabilité des nôtres dans la descente du Kongo-Kinshasa aux enfers ne devrait pas nous inciter à perdre de vue le lien existant entre certains d’entre eux et ces « autres » ayant décidé, à partir des années 1960, d’arrêter définitivement l’émancipation politico-économique du pays de Lumumba. Pour dire les choses autrement, la descente de notre pays aux enfers est à la fois le fait des filles et fils du pays, mais aussi de leurs « parrains » et « amis » avec qui ils constituent un réseau transnational de prédation. Ce réseau a créé un système néocolonial très efficace au pays.

Après 61 ans d’indépendance fictive et nominale, détruire ce réseau transnational aiderait à rompre avec l’illusion d’une indépendance politique sans indépendance économique réelle ; c’est sortir du néocolonialisme.

Commencer par nommer cette chose appelée « néocolonialisme », maîtriser collectivement et/ou majoritairement le long processus de son imposition hégémonique, en connaître les agents visibles et invisibles, c’est s’engager sur « les chemins de la libération ». Ils sont longs et périlleux. Ceci pose les jalons d’un minimum de culture partagée indispensable à la cohésion nationale.

Gagner « la guerre des idées »

Il faut commencer quelque part : « nommer la chose » et partager cette nomination. La faire suivre d’une période de travail sur une Ethique refondatrice de l’ Etat et reconstructive des cœurs et des esprits dans la Vérité, la Justice et la Réconciliation. Le Rapport Mapping peut nous servir de prétexte pour ce travail de refondation. (Pourquoi faut-il refonder l’Etat sur des bases régaliennes solides ? Parce que, entre autres, la guerre de basse intensité a eu et à encore comme objectif d’en faire « un Etat raté »; c’est-à-dire un « Etat » incapable de répondre aux besoins essentiels de sa population. La FEC pourrait participer, de l’intérieur, de cette guerre. J’y reviendrai.)

Nous devenons nous-mêmes en délivrant, spirituellement, nos cœurs et nos esprits des chaînes que nous fabriquons continuellement ou de celles que nous impose le contexte hégémonique…

Cette option n’exclut pas de rester collectivement attentifs au réseau transnational de prédation en vue de lui opposer des réponses adaptées à ses stratégies, tactiques et méthodes.

Tout ceci exigera de plusieurs d’entre nous le courage d’ouvrir et/ rouvrir le livre ; le courage d’étudier, la volonté d’apprendre et de se questionner. Un exemple. Après 61 ans, pouvons-nous dire que nous sommes « maîtres chez nous » ? Ne sommes-nous pas devenus des étrangers sur nos propres terres ?

Maintenant que nous semblons aimer le débat, le courage de devenir nous-mêmes, « maîtres chez nous » sera cette vertu nous incitant à comprendre les mots, les concepts et l’usage que nous en faisant afin de gagner « la guerre des idées », de donner du contenu à notre indépendance réelle et de persévérer sur les chemins de la conversion de l’impossible en possible. Collectivement et patriotiquement, nous le pouvons… Nous devenons nous-mêmes en délivrant, spirituellement, nos cœurs et nos esprits des chaînes que nous fabriquons continuellement ou de celles que nous impose le contexte hégémonique…

Babanya Somba Manya

Génération Lumumba 1961