Par Bénédicte Kumbi Ndjoko

Dans l’histoire politique congolaise, une figure revient avec persistance : celle du combattant. Mais cette figure se décline en plusieurs visages. Il y a le combattant indigné, le combattant mythique, le combattant joyeux, et parfois, plus rarement, le combattant grave dont la dignité tient lieu de sourire. Le Congo a traversé ces archétypes tour à tour, sans jamais parvenir à retrouver la synthèse lumineuse incarnée par Patrice Lumumba.

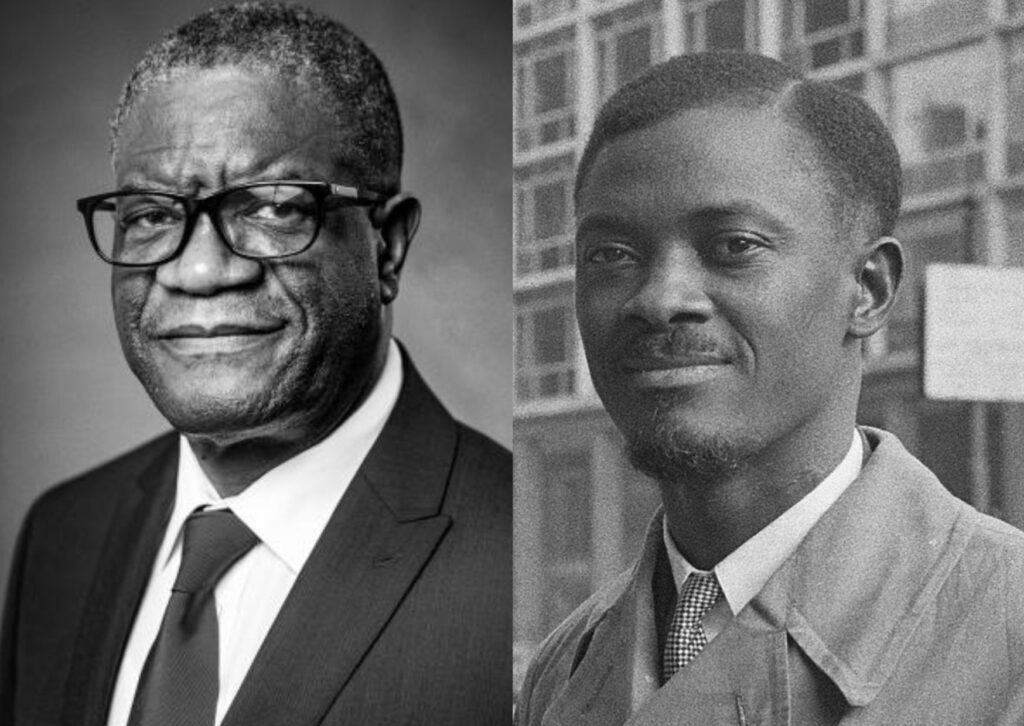

Lumumba demeure en effet l’exemple inaugural et indépassé du combattant heureux. Ses discours étaient pleins de feu, mais son visage, lui, restait souvent ouvert, chaleureux, presque joueur. Il avait cette capacité unique de mener une bataille politique comme on avance vers une promesse : avec joie. Ce mélange rare de gravité historique et de vitalité personnelle produit encore aujourd’hui un effet magnétique, surtout hors du Congo, où sa silhouette souriante est devenue le symbole d’un combat juste assumé avec enthousiasme. Lumumba incarne ce que d’autres peuples ont célébré chez Gavroche ou dans les premiers récits politiques américains : le combat n’est pas seulement une épreuve, c’est un élan.

Artifice, résistance & absurdité

Après sa mort, avec Mobutu, la joie devient artifice. Lui aussi savait sourire, mais ce sourire était calcul, masque, arme. La toque en léopard symbolisait la puissance, le rire séduisant effaçait les griffes, et la théâtralité devenait gouvernement. Mobutu a compris avant tout le monde que le Congo n’avait pas seulement besoin d’un chef, mais d’un spectacle. C’est ainsi qu’il a prolongé son règne : en donnant au peuple l’impression que même la violence pouvait être enveloppée dans une forme de légèreté. Cette légèreté n’était pas celle de Lumumba ; c’était une mise en scène du pouvoir absolu.

Mobutu a compris avant tout le monde que le Congo n’avait pas seulement besoin d’un chef, mais d’un spectacle.

À l’opposé de cet usage cynique de la jovialité, Étienne Tshisekedi développa un rapport presque ascétique au combat politique. Son visage fermé, ses colères, sa verticalité faisaient de lui un combattant, certes, mais jamais un combattant heureux. La joie venait d’ailleurs, de ses militants, souvent enfermés dans des dynamiques tribales, et non de lui. Chez Tshisekedi père, le combat n’était pas fête, il voulait qu’il soit traduit en résistance.

Avec Félix Tshisekedi, la politique congolaise bascule dans un rire d’un autre genre. Ce rire, souvent involontaire, ne relève ni de la joie ni de l’autorité bienveillante ; il provient de l’absurdité du pouvoir et de l’audace avec laquelle il contredit le réel. Ce rire-là fait parfois rire les Congolais, mais c’est un rire de survie, presque de défi. D’ailleurs, si Félix incarne un combattant heureux, ce n’est que pour sa base la plus tribalement engagée. Pour le reste du pays, il est perçu comme le reflet d’un monde où l’absurde a remplacé le sens. Ce rire-là n’ouvre pas d’horizon ; il commente le chaos.

Un combattant grave

Dans cet interstice, Martin Fayulu a représenté un moment rare : une joie politique authentique. Durant la campagne de 2018, il a fait renaître un souffle. Son énergie, son sourire, son engagement, sa façon de baiser la terre congolaise, à Beni particulièrement, donnaient aux Congolais une impression d’élévation. Même si ses analyses des rapports du Congo avec l’Occident restaient prisonnières d’une certaine verticalité héritée, à cet instant, il a su redonner au peuple un sentiment d’élan. Ce fut bref, mais cela a rappelé que la joie pouvait encore surgir du politique, malgré tout.

Mukwege c’est un combattant grave. Son sourire est là, lorsqu’il porte un enfant, qu’il entoure de ses bras une maman Congolaise, mais qui apparaît absent aux yeux de beaucoup de Congolais, parce que son combat est immense. Il porte une éthique lourde, une hauteur morale qui dépasse de loin les logiques tribales ou le théâtre politique.

Si l’on se tourne du côté de la société civile, un autre espace avait incarné cette vitalité : la LUCHA. À ses débuts, le mouvement citoyen portait une énergie juvénile qui a beaucoup séduit. Mais la mort de Luc Nkulula a marqué la fin de cette phase lumineuse. Le mouvement s’est institutionnalisé, s’est rationalisé, avec des figures qui semblaient plus intéressées par les réseaux de pouvoir que par la libération du Congo.

C’est précisément dans ce paysage, où la joie se perd et l’indignation tourne à vide, qu’émerge une autre figure, indispensable mais trop souvent incomprise : le Dr Denis Mukwege. Mukwege c’est un combattant grave. Son sourire est là, lorsqu’il porte un enfant, qu’il entoure de ses bras une maman Congolaise, mais qui apparaît absent aux yeux de beaucoup de Congolais, parce que son combat est immense. Il porte une éthique lourde, une hauteur morale qui dépasse de loin les logiques tribales ou le théâtre politique. Il parle de justice quand le pays lui demande distraction ; il parle de vérité quand le pouvoir préfère la confusion ; il parle de dignité humaine quand la société est happée par l’abrutissement organisé. Son combat s’inscrit dans le réel et dans la chair, non dans la rhétorique ou les postures.

Unir la joie de Lumumba à la gravité de Mukwege

Mukwege dérange parce qu’il ne joue pas. Il refuse l’ingénierie sociale qui entretient le peuple dans la bêtise et la diversion. Il ne danse pas pour plaire. Il ne rit pas pour masquer. Il n’invoque pas la joie pour attirer. Il incarne une autre forme de lumière : celle d’une droiture sans spectacle. Il rappelle à une société désorientée que le combat peut être noble même si le sourire est timide, qu’il peut être salvateur même s’il est grave, qu’il peut être juste même quand il est impopulaire. En cela, il est peut-être la figure morale la plus importante de ce moment congolais, non pas parce qu’il ressemble à Lumumba, mais parce qu’il représente ce que Lumumba aurait peut-être voulu voir naître : un leader dont l’éthique est non négociable.

Lumumba avait montré qu’un combat pouvait être lumineux. Mukwege montre qu’un combat peut être moralement nécessaire. Entre les deux, la politique congolaise cherche encore son équilibre, celui qui permettrait de transformer la dignité en espérance, et l’espérance en joie collective.

Aujourd’hui, en traversant l’histoire politique congolaise, une évidence se dessine : il manque un héritier de la joie combattante. Le Congo oscille entre la colère, le cynisme, la mise en scène, la résistance, la gravité morale, mais aucun leader n’a encore réussi à réunifier ces dimensions dans une figure qui inspire, élève et rassemble.

Lumumba avait montré qu’un combat pouvait être lumineux. Mukwege montre qu’un combat peut être moralement nécessaire. Entre les deux, la politique congolaise cherche encore son équilibre, celui qui permettrait de transformer la dignité en espérance, et l’espérance en joie collective.

Le Congo attend toujours son prochain combattant heureux, peut-être celui qui saura unir la joie de Lumumba à la gravité de Mukwege.

BK